Übergreifendes

Auf dieser Seite möchte ich Übergreifendes aufgreifen, ohne übergriffig zu sein.

Menschen begegnen Themen wie Hochsensibilität häufig, weil sie auf der Suche sind – nach Erklärungen, Lösungen, (Selbst-)Erkenntnis oder Hilfestellungen.

Da bleibt es nicht aus, dass mit immer größer werdender Popularität auch die Beratungsangebote zahlreicher werden.

Solange das kompetent erfolgt, begrüße ich das vollkommen.

Subjektiv ins rechte Licht rücken oder ergänzen möchte ich aber ein paar pauschale Aussagen und Anleitungen, die einem auf manchen Seiten begegnen:

▶ Menschen können ein erfülltes Leben führen, ohne an eine höhere Macht zu glauben

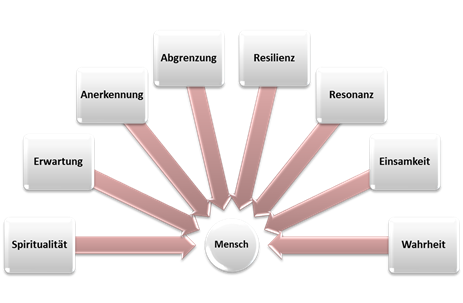

1+1+1=1

Spiritualität wird oft umschrieben mit dem Glauben an eine höhere Macht, mit einem Urvertrauen in das große Ganze,

mit Übersinnlichem, Schicksal oder dem höheren Ich in Verbundenheit mit der ganzen Welt.

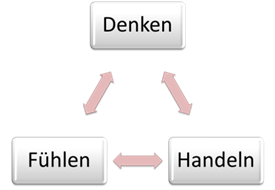

Erst wenn man im Denken, Fühlen und Handeln im Einklang ist mit den spirituellen Gesetzen von universeller Gültigkeit,

erlangt man den Schlüssel für Harmonie, Glück und Gesundheit.

Hmmm…

Man nennt den Glauben auch das älteste Placebo der Welt und wissenschaftliche Studien belegen,

dass gläubige Menschen häufig gesünder sind – den Grad des Glücks konnte man nicht messen.

Interessant wären an dieser Stelle die gleichen Studien mit Teilnehmern, die (nur) an sich selbst glauben.

Ich wandele die Aussage lieber leicht ab in "wenn man im Denken, Fühlen und Handeln im Einklang mit sich selbst ist".

Ich behaupte nicht, dass es keine höhere Instanz gibt und auch ich kenne das Gefühl "da ist doch noch etwas", aber ich finde die Vorstellung einer lenkenden Macht, an ein vorherbestimmtes Schicksal eher gruselig. Und die logische Schlussfolgerung "ohne Zugang zur höheren Macht kein (wahres) Glück" dürfte viele desillusionieren. Vielleicht habe ich einfach nur noch nicht die entsprechende Entwicklungsstufe erreicht – wer weiß.

Dieses Prinzip "Denken => Fühlen => Handeln" lässt sich schon im Kleinen z.B. auf das Lernen übertragen.

Jedem von Ihnen fallen sicher Beispiele ein, wo Erlerntes besonders gut im Gedächtnis geblieben ist,

wenn Sie es nicht nur angewendet haben, sondern es auch noch mit Emotionen verbunden war.

Ich weiß heute noch aus dem Lateinunterricht (und der ist seeehr lange her), wie man 'lupus' dekliniert: lupus, lupi, lupo, lupum -

einfach, weil die Deklination für mich schon immer einen erheiternden Sprachrhythmus hatte.

Wenn ich an die Entwicklung dieser Website denke, finde ich auch hier dieses Prinzip der Ganzheit bestätigt.

Am Anfang habe ich mir einen Überblick verschafft und theoretisches Wissen angeeignet (=> Denken).

Als ich ein Gefühl dafür hatte, wie eine komplette Website erstellt wird, hätte ich aufhören können.

Aber ich wollte mein Ziel erreichen und es war niemand da, an den ich die Erstellung hätte delegieren können (hätte ich auch nicht wirklich gewollt).

Also begann ich mit der Umsetzung (=> Handeln) und merkte sehr schnell, dass Theorie und Praxis doch sehr weit auseinander liegen (können).

Was ich in der Theorie verstanden hatte, konnte ich nicht unbedingt direkt umsetzen.

Ich habe einige Abstriche machen müssen, konnte viele Ideen (noch) nicht umsetzen und war immer mal wieder kurz davor, aufzugeben.

Aber ich hatte das innere Bedürfnis und Leidenschaft (=> Fühlen) für meine Website entwickelt –

durchaus auch eine Leidenschaft, die Leiden schafft (schlaflose Nächte, Sinnfrage, Frustration, Zweifel).

Und immer dann, wenn Theorie, Praxis und Leidenschaft zusammenpassten, entstand der sogenannte 'flow' – dann war ich im Fluss.

Ich weiß, dass ich mit dieser Website weder einen Publikums-, Innovations- noch Designerpreis gewinnen werde,

und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass die Kritik, die es zweifelsfrei zu dieser Website geben wird,

an mir abprallen wird - sie wird mich in jedem Fall erreichen – von dem einen mehr, von dem anderen weniger.

Aber sie wird mich nicht im Kern treffen, weil ich mein Bestes gegeben habe und stolz darauf bin, weil es MEINE Website ist.

Und das führt direkt zum Thema 'Erwartungshaltung' und 'Streben nach Anerkennung'.

▶ Menschen dürfen Erwartungen haben und nach Anerkennung streben

Erwartungen und Anerkennung

Wie oft habe ich mich gefragt: warum baust du eine Website mit diesen Themen?

Die wichtigsten Antworten sind:

- Weil ich es will

- Weil ich es kann

Ich wollte etwas lernen und anderen etwas mitteilen.

Und natürlich hoffe ich auch auf Anerkennung, wie ein kleines Kind, das stolz sein Werk präsentiert.

Und wissen Sie was? Ich finde das menschlich und völlig normal.

Das mit der Erwartungshaltung wird schon etwas schwieriger.

Man darf gewisse Erwartungen haben – man darf erwarten, dass andere Menschen sich an gewisse Regeln halten,

ihren Job machen, dass man beim Einkaufen vom Verkäufer bedient wird, die Kollegen angezogen im Büro erscheinen

oder andere die eigenen Grenzen (physisch und psychisch) respektieren.

Zu hohe Erwartungen hat man, wenn man erwartet, vom Verkäufer freundlich bedient zu werden, die Kollegen in schwarz am Arbeitsplatz erscheinen oder dass andere die eigenen Grenzen erahnen, wenn man sie selbst nicht einmal kennt.

Was darf ich denn eigentlich an Reaktionen auf diese Website erwarten?

Darauf kann es eigentlich nur eine Antwort geben: gar keine.

Problematisch wird es, wenn man etwas entgegen seiner Natur ausschließlich tut, um von anderen anerkannt zu werden und damit auch noch eine entsprechende (zu hohe) Erwartungshaltung verbunden ist. Auf dieser Basis können Anerkennung und Lob nur hinter den Erwartungen zurückbleiben und haben in der Regel auch keine nachhaltige Wirkung. Bleibt die Anerkennung aus oder hagelt es gar Kritik, kann das vernichtend sein.

▶ Menschen können sich nicht immer abgrenzen

Abgrenzung

Abgrenzung im Sinne von Grenzen kennen und respektieren ist sicherlich unstrittig.

Jeder sollte seine eigenen Grenzen kennen und die anderer respektieren. Bei mir sehe ich da durchaus noch Optimierungspotential.

In Zusammenhang mit Empathie lese ich immer wieder von hochsensiblen Menschen, die berichten, dass sie die Gefühle anderer in besonderem Maße übernehmen und sich davor nicht schützen können. Ich für mich kann das nicht nachvollziehen.

Ich finde es menschlich und normal, dass man sich von den Gefühlen anderer anstecken lässt, aber übernehmen kenne ich nicht. Die Gefühle, die ich mit nach Hause nehme, waren bisher immer noch meine.

Ich habe, insbesondere während meines Nebenjobs als Taxifahrerin, sehr persönliche Geschichten von unterschiedlichen Menschen gehört. Vieles davon machte mich betroffen, hat mich aber meistens nicht nach Hause begleitet.

Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer mir fremden Frau.

Es war offensichtlich, dass sie traurig und enttäuscht war und sie erzählte mir vom Tod ihrer Mutter und von Streitigkeiten

mit ihren Geschwistern wegen der Beerdigung. Wir unterhielten uns eine Weile bis jeder seiner Wege ging.

Jetzt war auch ich traurig. Allerdings war mir schnell klar, dass ich traurig war, weil mich das Gespräch an den Tod meiner eigenen Mutter erinnert hatte.

Anders ist es mit Menschen, die einem nahe stehen. Geht es z.B. einem Freund schlecht, ist es nur natürlich, dass das in einem noch länger nachhallt. Was wäre es sonst für eine Freundschaft? Und doch sind es die eigenen Gefühle, die hier eine Rolle spielen.

Mich würde ehrlich interessieren, ob von anderen auch Gefühle übernommen werden, die man selbst gar nicht nachempfinden kann.

▶ Menschen dürfen schwarz sehen, wenn es für sie schwarz ist

Treffen sich zwei Eisbären

auf einer einsamen Eisscholle.

Sagt der eine: "Mann, Mann, Mann

– der Klimawandel bringt uns noch ins Grab!"

Darauf der andere:

"Sei doch nicht so negativ -

wenn wir ausgestorben sind,

sind wir alle Sorgen los!"

Was würden Sie den Eisbären sagen:

"nimm dir 'ne Coke"?

Positiv denken

"Denk' positiv. Ist doch gar nicht so schlimm!"

Wer will das denn beurteilen? Wie abwertend kann das sein?

Natürlich ist eine positive Grundeinstellung ein guter Lebensberater, aber wenn Dinge nicht positiv sind oder empfunden werden, dann sind sie es subjektiv eben nicht. Situationsbedingte Sichtweisen sind nicht gleichzusetzen mit zukunftsorientiertem Pessimismus.

Das Leben ist ein Hürdenlauf. Wäre es das nicht, käme es einem Stillstand gleich. Ich spreche hier von den alltäglichen Hindernissen, nicht von den tiefgehenden, einschneidenden Erlebnissen. Wenn man bei einer Hürde hinfällt und vielleicht verletzt wird, hat man im Wesentlichen drei Optionen, die sich nicht gegenseitig ausschließen:

- Liegenbleiben

- Die nächste Hürde angehen

- Einen anderen Weg suchen

Nach einem Sturz kann es sinnvoll und nötig sein, eine Weile liegen zu bleiben, seine Wunden zu heilen und Ursachenforschung zu betreiben.

Wie wertvoll ist dann jemand an seiner Seite, der schweigt.

Wenn man allerdings zu lange liegen bleibt und daraus Glaubenssätze entstehen wie 'Hürden sind böse und mögen mich nicht' oder 'ich schaffe sowieso nichts', dann läuft etwas falsch.

Daraus lernen, akzeptieren und auf geht's optimistisch zur nächsten Hürde.

Wie wertvoll ist dann jemand an seiner Seite, der unterstützt.

Sind die Hürden trotzdem unüberwindbar, ist es an der Zeit, andere Strategien oder Wege zu suchen.

Sind die Hürden zu stark, bist du zu schwach – oder es ist einfach der falsche Weg!

Wie wertvoll ist dann jemand an seiner Seite, der akzeptiert.

Also, hinfallen, Lage checken, lernen, aufstehen, Krönchen richten, gestärkt weitermachen!

Man nennt es auch Resilienz.

▶ Menschen widerfahren Dinge, die sie nicht selbst verursacht haben

Resonanzprinzip

Das Resonanzprinzip besagt, dass alles, was uns passiert, durch uns selbst verursacht wurde, analog des Sprichworts:

"Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus".

Jeder weiß, dass dieses Sprichwort viel Wahres enthält, aber die absolute Aussage des Resonanzprinzips halte ich mindestens für unlogisch, sogar für gefährlich.

Zusätzlich beinhaltet das Resonanzprinzip ebenfalls die 'Unterlassungssünden', dass also etwas zurückkommt, weil man eben etwas nicht getan hat.

Ich frage mich als erstes, wer denn beim Resonanzprinzip eigentlich gewinnt? Der mit dem größeren Resonanzkörper? Dann wäre ich sicherlich meistens Sieger. Aber das ist wohl nicht gemeint.

Es schadet nicht, in gewissen Situationen zu hinterfragen, was man selbst zum Entstehen dieser Situation beigetragen hat, aber ein Ergebnis kann eben auch sein: nichts. Es gibt Dinge, die uns passieren, die wir nicht beeinflussen können. Aufgabe ist hier, zu lernen, damit umzugehen.

Mir fallen sehr viele Beispiele ein, wo es sogar fatal ist, sich selbst aufgrund des Resonanzprinzips als Verursacher zu sehen.

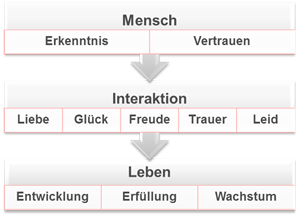

▶ Menschen brauchen sich selbst und andere, um Mensch zu sein

Allein oder einsam

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Für das Wesentliche braucht es andere Menschen.

Erst aus der Interaktion mit anderen entstehen Entwicklung, Erfüllung und Wachstum. Ich bezweifle, dass ein erfülltes Leben auf einer einsamen Insel möglich wäre.

Aber in erster Linie braucht es sich selbst - die Erkenntnis und das Vertrauen in das eigene Ich. Man kann sehr gut alleine sein ohne einsam zu sein.

Eine meiner Zukunftsvisionen ist eine einsame "Hütte"" auf der Alm (Alm-Öhi lässt grüßen), mit WLAN und Auto vor der Tür, Zecken-und Schlangen-frei, mit Blitzableiter und Lawinenschutz.

Rechts neben der Hütte tobt das Bernhardiner-Landseer-Rudel im Bach, rechts in einiger Entfernung steht das Gästehaus für müde Wanderer – mit Gästen, die gerne wiederkommen (wollen) und Gästen, die lieber wieder gehen (sollen) - und ein Tierarzt und nahestehende Menschen sind fußläufig in Reichweite (nicht in Sichtweite).

Morgens schauen die Esel durch das Küchenfenster, tagsüber werden notwendige Aufgaben erledigt und anspruchsvolle Dinge entwickelt, mittags wird Siesta gehalten und mancher Abend klingt mit interessanten Gesprächen mit lieben Menschen auf der Bank vor der Hütte bei einem guten Glas Wasser aus, während die Sonne über dem See hinter dem Berg versinkt, bevor in der Nacht die Wölfe den Mond anheulen.

Hachja…

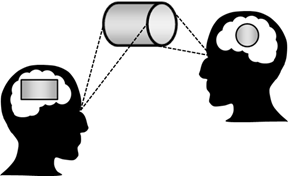

Farbenlehre:

Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, die ich durch das Thema 'Hochsensibilität' gewonnen habe, ist die Tatsache, dass Menschen tatsächlich unterschiedlich denken.

Dass jeder Mensch individuell denkt, fühlt und handelt, war natürlich auch für mich nichts Neues, aber ich habe immer eine grundlegende, gemeinsame Basis vorausgesetzt.

Wenn ich rot gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass auch alle anderen rot sehen.

Stimmt nicht. Wenn ich rot sehe, sehen einige vielleicht grün, andere gelb.

Mögliche Ursachen sind

- Rot-Grün-Blindheit

- Vorgegebene Außendarstellung

- Unterschiedliche Farbfilter

Fatal ist in diesem Zusammenhang die Einstellung, "er könnte, wenn er nur wollte".

Die Wahrheit liegt also immer im Auge des Betrachters, wie folgende Grafik, die in unterschiedlichen Ausprägungen im Internet zu finden ist, noch mal vor Augen führt:

Fazit

Ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

(frei nach dem Gelassenheitsgebet des Theologen Reinhold Niebuhr)

Diese Seite möchte ich mit einer Geschichte abschließen.

Es ist nicht meine, sondern eine fiktive Geschichte und doch habe ich sie erlebt – in meinem so wunderbar logischen Gehirn.

Es begab sich zu einer Zeit, als Sommer und Winter den Namen noch verdienten, da lebte in einer kleinen Hütte am Rande eines Dorfes ein kleiner Junge.

Seine Eltern waren weder arm noch reich und sie liebten ihn sehr – war er doch ihr einziges Kind.

Sein Vater, ein redlicher Lehrer an der dortigen Dorfschule, war stolz auf seine klugen Fragen und seinen aufgeweckten Geist,

seine Mutter, eine fleißige Näherin, mochte seine sanfte, manchmal etwas ernste Art.

Der Junge wachte morgens mit dem Muhen der Kühe und dem Grunzen der Schweine von den angrenzenden Weiden auf

und schlief mit dem Fiepen der Fledermäuse im Dachstuhl ein.

Wann immer ihm danach war, flog er mit Fuchur zu den Sternen.

Mal rettete er eine verletzte Ratte und taufte sie "Flipper",

mal half er einer verirrten Schwalbe auf den Weg oder er schnitzte sich ein Steckenpferd und spielte Black Beauty,

wenn der Ostwind kam.

Er konnte stundenlang den Fischen im nahen Bach lauschen oder in ein Buch vertieft die Zeit vergessen –

kurz, er machte sich die Welt, wie sie ihm gefiel.

So oft es ging besuchte der Junge den im Dorf ansässigen Schreiner.

Er liebte den Geruch von frisch geschnittenem Sandelholz, den Prozess des Verarbeitens und Entstehens,

den Wandel von Form und Gestalt. Der Schreiner war nicht nur sein bester Freund,

sondern auch sein Vorbild und er träumte davon, der größte Schreinermeister aller Länder zu werden und freischwebende Hütten zu erschaffen.

Als der Ernst des Lebens nahte, wie sein Vater den ersten Schultag nannte,

konnte der Junge vor Aufregung kaum schlafen, so sehr freute er sich auf die Schule.

Er malte sich aus, wie er viele neue Dinge lernte, mit seinen Schulkameraden in der Pause phantasierte und neue Freunde gewann.

Doch es kam anders. Der Unterricht langweilte ihn, so dass er es bald aufgab,

sich auf den Stoff zu konzentrieren.

Die anderen Schüler fanden ihn ob seiner zurückhaltenden, ernsten Art komisch und

er floh immer öfter auch während des Unterrichts mit Fuchur zu den Sternen.

Als seine Noten schlechter wurden, war sein Vater enttäuscht, erwartete er doch,

dass sein Sohn eines Tages seine Nachfolge als Lehrer antreten würde.

Er ermahnte ihn, "er müsse nur wollen", drohte ihm, schmiss schließlich Flipper 'raus und

nahm ihm sein Steckenpferd weg. Der Junge strengte sich noch mehr an, aber es half alles nichts.

Irgendwann wurde es dem Vater zu viel und er schickte seinen Sohn in ein Internat,

damit etwas Anständiges aus ihm würde und seine Mutter beugte sich schweren Herzens der Entscheidung des Vaters.

Als der Junge im Internat ankam, fand er es grässlich – die sterilen Flure in grellem Neonlicht,

den Geruch von Linoleum gepaart mit dem von diversen Reinigungsmitteln, das kleine Zimmer,

das er sich mit drei anderen teilte, die vielen Geräusche vor allem in der Nacht.

Und er hatte Heimweh – tief empfundenes, herzzerreißendes Heimweh – nach seinen Eltern,

der kleinen Hütte, dem plätschernden Bach, den Wiesen und Wäldern mit all seinen Tieren und nach seinem besten Freund.

Er war traurig, weil er seine Eltern so enttäuscht hatte und strengte sich im Unterricht mächtig an.

Er suchte Kontakt zu den anderen Jungs und meldete sich sogar in der internatseigenen Hockey-Mannschaft an.

Eine Weile schien es sogar zu funktionieren und die Zeit zog ins Land.

Aber immer hatte er das Gefühl, dass etwas nicht richtig war, dass etwas anders sein müsste.

Aus dem Jungen wurde ein junger Mann.

Er lernte, dass Fuchur Fiktion, freischwebende Hütten Illusion und

der Griff nach den Sternen Utopie waren. Er versuchte, es den anderen gleichzutun,

aber da er nicht zum Mitläufertum geboren war, legte er sich alsbald mit den Schiedsrichtern an,

wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hatten – und das taten sie oft- mit den Mitspielern,

wenn sie foul statt fair spielten und den Lehrern, wenn sie ihn nicht verstanden oder zu ungeduldig waren.

Bald wurde er den anderen zu viel und sie gingen ihm soweit wie möglich aus dem Weg, so dass er sich immer mehr zurückzog.

Eines Tages verliebte sich der junge Mann in ein Mädchen aus der Nachbarschule. Angezogen von ihrer elfengleichen Schönheit, ihrer glockenklaren Stimme und ihrem feinfühligen Wesen, verlor er sein Herz. Er schrieb ihr kleine Gedichte, pflückte ihr Blumen und verbrachte jede freie Minute in ihrer Nähe. Doch ihr wurde er zu viel – sie wollte doch nur spielen und brach ihm das Herz.

Der junge Mann wurde immer schwermütiger und mit dem niedrigsten Abschluss verließ er das Internat.

Doch wo sollte er jetzt hin? Nach Hause konnte er nicht, hatte er doch nichts vorzuweisen,

worauf seine Eltern hätten stolz sein können und sonst kannte er niemanden.

So streifte er einsam umher, durch Wälder und über Wiesen, überquerte Berge und durchschritt Täler,

verdingte sich hier und da als Erntehelfer, Schafscherer oder Krabbenpuler.

Eines Tages kam der junge Mann auf seiner Wanderung an einer Halle vorbei,

aus der vertraute Geräusche klangen. Wie es der Zufall wollte, wurde ein Handlanger in einer Schreinerei gesucht.

Er bekam den Job, fegte die Halle, kochte Kaffee, stapelte Holz und schon bald durfte er kleinere Schreinerarbeiten

selbst verrichten. Monate zogen ins Land und er fühlte sich eigentlich ganz wohl dort, aber irgendetwas fehlte immer noch.

Als er anfing, dieses und jenes verbessern zu wollen und Interessenten immer öfter direkt zu ihm kamen,

wurde er dem Meister zu viel und er schmiss ihn 'raus.

Der junge Mann nahm seine Wanderung wieder auf und war voller Zuversicht, einen neuen Schreinermeister zu finden. Am Fuße eines Berges, fast hätte er es übersehen, qualmten die Schlote eines Sägewerks. Er verließ seinen Weg, folgte den Rauchsäulen und fragte nach den Schreinern, die vom Sägewerk beliefert wurden. Er wollte es diesmal besser machen und fand einen Meister, der sein Talent und seine Begeisterung wertschätzte und ihn zum Vorteil aller gewähren ließ.

Der Mann lernte schnell, schaffte und werkelte, konnte aber eine gewisse Schwermut nicht ablegen.

Eines Tages sprach ihn der Meister darauf an und empfahl ihm, einen Heiler aufzusuchen.

Der Mann befolgte seinen Rat, weil er diesmal alles richtig machen wollte und ließ sich vom Heiler einen Trank gegen Schwermut geben.

Mit Hilfe dieses Trankes legte er seine äußere Schwermut ab, verrichtete seine Arbeit gut

und lebte so vor sich hin.

Er hatte zwar einen Teil seiner Kreativität und seine Träume verloren,

aber für ein sicheres Auskommen und ein ruhiges Leben war das kein schlechter Tausch.

Doch der Meister hatte mehr von ihm erwartet und so kündigte er ihm.

Der Mann verstand die Welt nicht mehr.

Desillusioniert und hoffnungslos warf er den Trank weg und zog in die Berge.

Auf halber Höhe erreichte er ein Plateau, ließ sich darauf nieder, starrte in den Abgrund und suchte nach dem Sinn seines Lebens.

So verharrte er einen Tag und eine Nacht, als plötzlich ein kleiner Junge aus dem Gebüsch trat.

Der Bengel sah aus, als sei er direkt dem Sumpf entstiegen und so roch er auch – modrig, dreckig, traurig.

Aber seine Augen funkelten und erinnerten den Mann an damals, an früher, an alte Zeiten und freie Träume.

Der Junge setzte sich schweigend neben ihn und so verharrten sie einen weiteren Tag und eine weitere Nacht.

Irgendwann fragte der Mann den Jungen nach seinem Namen. "Den kenne ich nicht" antwortete der Junge

"man hat mich verlassen, ohne ihn mir zu sagen. Und wer bist du?"

Der Mann überlegte und sprach ganz langsam: "Das habe ich vergessen."

Sie schwiegen, sahen sich an, umarmten sich und weinten.

Weinten um Verlorenes, Vergangenes, Vergessenes, aber nicht mehr allein.

Bald versiegten die Tränen und sie redeten und redeten. Dann sammelten sie Beeren und Pilze, balgten im Bach,

liefen um die Wette und tobten lachend durch den Wald. Sie lernten sich immer besser kennen und versprachen, den anderen nie mehr allein zu lassen.

Irgendwann machten sich der Mann und der kleine Junge Hand in Hand auf den Weg und erklommen den Gipfel.

Auf ihrem Weg trafen sie auf einen weisen Schäfer, der mit seinen dreihunderteinundachtzig Schafen

und zwei Eseln auf einer kleinen Wiese sein Lager aufgeschlagen hatte.

Der Schäfer lud den Mann zu Brot und Käse ein und sie ließen sich vor dem Zelt nieder.

Der Mann wunderte sich darüber, dass der Junge verschwunden war, aber da er immer noch seine Nähe spürte,

machte er sich keine weiteren Gedanken.

Der Schäfer erzählte von seinem Leben mit seinen Tieren, der Mann von seiner langen Reise, seinen Träumen und Zweifeln.

"Schau dir die Hummel an," sagte der Schäfer "physikalisch gesehen kann sie gar nicht fliegen,

aber das weiß sie nicht und tut es trotzdem. Oder da, schau dir den Adler an - er setzt zum Sturzflug

an und vertraut seinen Fähigkeiten voll und ganz. Oder sieh dir Esel und Esel an –

sie gelten allgemein als störrisch und dumm, dabei sind sie klüger als manch' anderer

und folgen nur bedächtig ihrem Instinkt.

Und wundere dich nicht, wenn keiner den Jungen sieht. Ich sehe ihn in dir – ihr seid jetzt eins."

Nachdenklich setzte der Mann seinen Weg fort, als sich auch der Junge wieder zu ihm gesellte.

So kamen sie in ein Dorf, der Heimat des Mannes nicht unähnlich. Nun waren die Häuser heller,

die Wiesen grüner und die Menschen freundlicher.

Sie kamen an einem Schild vorbei, auf dem stand: "Schreinerei zu verkaufen".

Aber der Mann hatte kein Geld und wollte weitergehen, doch der Junge zog ihn zur Tür.

Ein alter Meister öffnete quietschend die Tür und bat den Mann hinein.

Bei einem Glas funkelndem Wein in der guten Stube sprachen sie über die Schreinerei.

Bald schwärmten sie gemeinsam vom Duft verschiedener Hölzer, philosophierten über die richtige Hobeltechnik,

träumten von Luftschlössern und fühlten eine innere, vorher nie gekannte Verbundenheit.

Der alte Meister erzählte von seiner Frau, die in jungen Jahren verunglückte,

als die Pferde ihrer Kutsche durchgingen, weil Herumtreiber aus dem Nachbardorf in der Gegend herumgeballert hatten.

Seitdem waren die beiden Dörfer verfeindet und alte Freundschaften vergessen.

Der Mann spürte die Traurigkeit und den tiefen Groll des alten Meisters.

Sie redeten bis die Wolken wieder lila wurden.

Im Morgengrauen machte der Meister dem Mann einen Vorschlag: er würde dem Mann ein Jahr lang alles beibringen

und wenn dieser es am Ende zum Meisterschein bringen würde, überließe er ihm die Schreinerei.

Er selbst habe keine Kinder und genug Erspartes für seinen Lebensabend.

Natürlich willigte der Mann begeistert ein.

Das Jahr verging und der Mann schaffte dank des guten Lehrmeisters den Meisterschein mit links.

Wenn ihn Zweifel plagten, besprach er sie abends mit dem Jungen und erinnerte sich an die Worte des weisen Schäfers.

Er lebte sich gut in dem Dorf ein, spielte mit dem Meister Schach,

trank mit neuen Freunden mal ein Bier, nahm sogar am ortsüblichen Schützenfest teil und

ließ sich von der Schützenkönigin zum König wählen.

Er fühlte sich zuhause dort, wo seine Freunde waren.

Hin und wieder dachte er an seine alte Heimat, seine Eltern und seinen alten Freund zurück,

aber für einen Besuch war es noch zu früh, hatte er doch noch nicht genügend vorzuweisen.

Wie vereinbart übernahm er nach einem Jahr die Schreinerei, bildete alsbald selbst Lehrlinge aus und war stolz,

wenn diese ihn überflügelten.

In seiner Freizeit durchstreiften er und der Junge die umliegenden Wälder und Wiesen,

sagten Fuchs und Hase gute Nacht und lauschten fasziniert dem Heulen der Wölfe.

Eines Tages traf der Mann den weisen Schäfer wieder.

Diesmal erzählte der Schäfer seine Geschichte - wie er damals als Halbwüchsiger das Gewehr seines Vaters stahl,

um vor seinen Kumpels anzugeben und wie sie ihm das Gewehr wegnahmen und wild durch die Gegend schossen.

Als er am nächsten Tag von dem tödlichen Unglück erfuhr, war er am Boden zerstört.

Er beichtete seinem Vater, doch es war zu spät.

Nicht nur konnte er den Tod nicht ungeschehen machen, er konnte auch die Fehde zwischen den Dörfern nicht mehr aufhalten.

Seitdem zog er mit seinen Schafen umher.

Er unternahm zwar einige Versuche, zwischen den beiden Dörfern Frieden zu stiften,

doch den alten Meister besuchte er nie – dazu war seine Scham zu groß.

Der Mann ging traurig zurück in sein Dorf und erzählte dem Meister von seiner Begegnung, aber der wollte davon nichts wissen.

Das Leben ging weiter.

Der Mann wurde über die Grenzen des Landes hinaus bekannt und bereiste aller Herren Länder,

verkaufte seine Werke auf der ganzen Welt, kehrte aber immer wieder nach Hause zu seiner kleinen Schreinerei zurück.

Nebenbei beschäftigte er sich mit den Gesetzen der Schwerkraft und der Statik und konstruierte Pläne für sein erstes,

eigenes Haus. Mit Hilfe des alten Meisters setzte er die Pläne in die Tat um und schon bald standen sie vor dem neuen Haus,

dass freischwebend aus dem Berg herausragte.

Er lud das ganze Dorf zum Richtfest ein und sie feierten bis tief in die Nacht.

Eines Tages war es soweit: er machte sich auf den Weg zu seinen Eltern.

Zögernd und aufgeregt, beladen mit Souvenirs aus der ganzen Welt, klopfte er an die Tür.

Als seine Mutter die Tür öffnete, war sie buchstäblich aus dem Häuschen.

Sie ignorierte die Geschenke und umarmte und herzte ihren Sohn. Sein Vater kam hinzu und konnte die Tränen der Freude kaum verbergen.

Der Mann sagte: "Schau, Vater, was ich mitgebracht habe. Du kannst jetzt stolz auf mich sein, ich habe eine eigene Schreinerei!"

"Das freut mich sehr, mein lieber Sohn" antwortete der Vater, "aber stolz war ich immer schon auf dich.

Viel mehr freue ich mich darüber, dich gesund und munter wiederzusehen. All' die Jahre haben wir dich so sehr vermisst!"

Alle drei hielten sich in den Armen als wollten sie sich nie wieder loslassen.

Am Abend gab ihm die Mutter ein kleines Päckchen: "Dein alter Freund, der Meister hier aus dem Dorf lebt leider nicht mehr,

aber er bat uns, dir das zu geben."

Der Mann nahm das Päckchen, ging zu seinem Bach und setzte sich in die glutrote Abendsonne.

Er dachte an seinen ersten Meister und die schöne Zeit zurück, bevor er das Päckchen öffnete.

Es lag ein Zettel darin, auf dem stand: "Für meinen besten Freund. Mögen die Sterne für Dich immer greifbar sein!"

Dabei lag ein kleiner, geschnitzter, weißer Drache. Traurig, ein wenig wehmütig, aber voll warmer Liebe erinnerte er sich an seinen großen Freund.

Als es Zeit wurde, verabschiedete sich der Mann von seinen Eltern nicht ohne das Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen. Er hatte ihnen vorgeschlagen, doch zu ihm zu ziehen, aber sie waren in ihrem Dorf so sehr verwurzelt, dass sie sich auf regelmäßige Besuche beiderseits einigten.

Als der Mann sein Dorf erreichte, öffnete der Himmel plötzlich seine Schleusen und es regnete,

wie er es nie zuvor erlebt hatte. Straßen wurden überflutet, Hütten brachen zusammen und Häuser liefen voll.

Die Menschen in dem Dorf versuchten nur noch, sich und ihre Tiere in Sicherheit zu bringen.

Sie konnten nichts anderes tun als abzuwarten.

Als der Regen verebbte, wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Entwurzelte Bäume, zerstörte Häuser und Unrat,

der vorher einmal liebgewonnenes Mobiliar gewesen war.

Auch das Nachbardorf hatte es schwer getroffen. Im Schock erstarrt kamen die Menschen beider Dörfer zusammen und palaverten.

Als klar wurde, dass kein Mensch und kein Tier zu Schaden gekommen war, überwanden sie ihren anfänglichen Schock

und krempelten die Ärmel hoch. Gemeinsam mit einer bis dato unerkannten Hilfsbereitschaft bauten sie nach und

nach die Häuser wieder auf und boten sich gegenseitig vorübergehend Unterschlupf.

Der Mann packte natürlich tatkräftig mit an. Als er abends auf dem Heimweg war, beobachtete er den alten Meister

und den Schäfer auf einem Hügel. Er befürchtete Streit und wollte sich schon dazugesellen,

besann sich dann aber intuitiv eines Besseren.

Die beiden alten Männer sprachen nicht miteinander, sondern blickten sich nur an –

und dann reichten sie sich die Hand. Der Mann schlich sich unbemerkt davon.

Natürlich lief auch weiterhin nicht alles wie im Märchen. Der Mann lernte viele Menschen kennen,

ver- und entliebte sich, manche berührten ihn, andere ließen ihn kalt, einige unterstützten ihn,

andere nutzten ihn aus.

Es gab gute Zeiten, schlechte Zeiten und sein Herz trug weitere Narben davon,

aber nur ein vernarbtes Herz war ein gelebtes Herz.

Vielleicht heiratete der Mann eine Frau aus dem Nachbardorf und bekam sieben Kinder, vielleicht auch nicht – wer weiß das schon?

Aber der kleine Junge war immer an seiner Seite. Einmal im Jahr begaben sie sich zu dem Felsplateau und schwiegen, lachten und weinten gemeinsam und flogen mit Fuchur zu den Sternen. Und nie wieder verspürte er die Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit wie damals auf dem Plateau.

Und falls manch einer sich jetzt fragt: warum wurde der Junge nicht älter und warum sah ihn kein anderer? Dann bleibt es für immer ein Geheimnis und ist wahrlich irr-elefant.